YOHANES GABRIEL PERBOYRE

Misionaris dan Martir (1802-1840)

[Diterjemahkan dari: N.S. Rossiter, CM., “Some Vincentian Missionaries”, 1955. Dikutip dari majalah Serikat Kecil, no. 19 Th. VII September-Desember 1992]

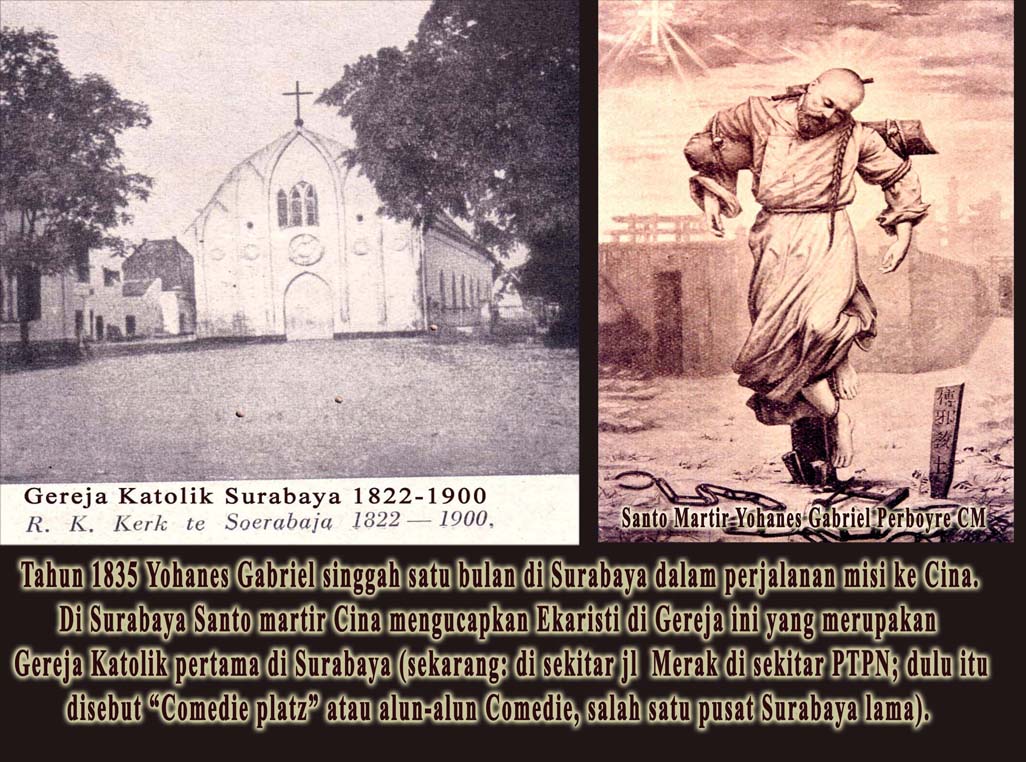

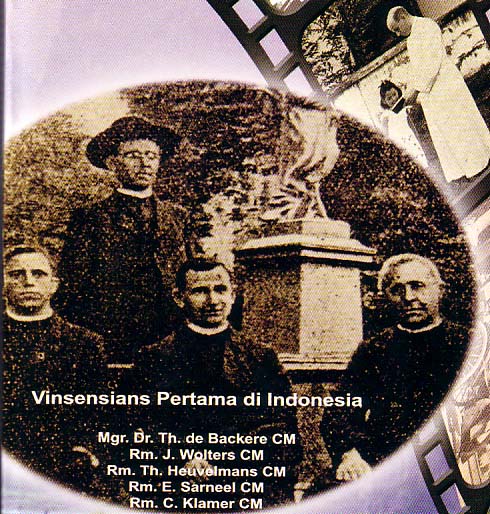

Santo Martir “Yohanes Gabriel” adalah seorang misionaris CM yang berkarya di Cina. Dalam perjalanannya ke Cina, Yohanes Gabriel Perboyre CM, mampir di Surabaya selama satu bulan tahun 1835. Ia menulis surat kepada pamannya, yang juga seorang imam CM, “Surabaya sungguh indah.” Ia mengucapkan Ekaristi di Gereja Katolik pertama (di sekitar jalan Cenderawasih). Ia juga sempat dolan ke Madura. Namanya dipakai oleh para misionaris perintis keuskupan Surabaya untuk karya pendidikan, tetapi pada awalnya untuk semua karya misioner (termasuk kesehatan, karya sosial, pendidikan, dll.). Sebab, para romo CM pertama memandang misi mereka untuk melanjutkan “jejak misioner” Sang Santo Martir. Siapakah dia?

Yohanes Gabriel Perboyre lahir pada tanggal 6 Januari 1802, pada pesta penampakan Tuhan, dan pada usia 38 tahun, yaitu pada tanggal 11 September 1840 menjadi martir di Cina.

Dia adalah anak kedua dari delapan bersaudara. Tempat kelahirannya sebuah rumah tua di Puech, kampung yang termasuk paroki Montgesty, dalam wilayah keuskupan Cahors di Prancis selatan. Sehari setelah kelahirannya, dia menerima Sakramen Baptis dengan nama Yohanes Gabriel. Ayahnya seorang petani yang mengolah sebidang tanah yang kurang subur: gandum, jawawut dan anggur tumbuh di tanah yang berbatu. Selain itu ayahnya memelihara juga beberapa ekor domba untuk keperluan keluarganya.

Karena perang Napoleon menghancurkan negara, para petani pada waktu itu bukanlah orang yang kaya, dan karenanya setiap anggota keluarga harus ikut membantu baik dalam pekerjaan di rumah maupun dalam mengelola tanah miliknya. Maka ketika Yohanes Gabriel sudah dianggap cukup kuat, ia mengerjakan apa yang dapat ia kerjakan, seperti menabur benih, menyiapkan tanaman anggur, mengumpulkan panenan, menjaga domba serta belajar kerajinan tangan. Bila kegiatan pertanian agak sepi karena musim dingin, Yohanes Gabriel pergi ke sekolah di kampungnya. Para imam setempat berusaha memberi pelajaran kepada anak-anak yang mau datang ke Paroki, karena sekolah-sekolah resmi sulit dipulihkan kembali dari kehancuran di zaman revolusi.

Di sana-sini Seminari Menengah dibuka kembali guna mempersiapkan tenaga imam yang waktu itu memang masih kurang. Romo Jacques Perboyre CM, paman Yohanes Gabriel, saat itu menjadi pimpinan Seminari Persiapan di Mountauban di sebuah biara Karmel. Selama masa revolusi, lebih-lebih selama masa yang dinamakan Terror, dia berlindung di gua-gua sambil melayani umat secara sembunyi-sembunyi setelah dikejar oleh pengawal revolusi di Seminari Albi. Sehabis masa sulit itu, sambil menunggu saat para imam CM yang terpencar-pencar dikumpulkan kembali, dia memberi pelayanannya kepada Uskup, sampai akhirnya memimpin Seminari itu.

Louis, kakaknya Yohanes Gabriel, masuk seminari ini pada tahun 1816 dan Yohanes Gabriel dikirim untuk menemaninya selama musim dingin.

PANGGILAN IMAMAT

Ketika musim semi tiba, Yohanes harus kembali bekerja sebagai petani. Pamannya berpikir bahwa dia seharusnya tetap melanjutkan studinya karena nampaknya memiliki panggilan untuk menjadi imam. Meskipun pada awalnya merencanakan untuk tinggal bersama ayahnya dan mewarisi tanah milik keluarga, Yohanes Gabriel yang pada waktu itu berusia empat belas tahun, berdoa dan berpikir mengenai masa depannya. Dalam tahun itu juga dia menulis kepada ayahnya bahwa ia ingin menjadi imam.

Hal ini tidaklah mengejutkan keluarga Perboyre, karena sudah banyak yang menjadi imam dari antara mereka. Apalagi sekitar tahun-tahun itu, sekurang-kurangnya tujuh belas saudara sepupunya telah mengalami asuhan Jacques, paman mereka, di Seminari Montauban. Keputusannya itu tidak mendapat perlawanan. Orang tuanya, orang yang taat beragama, menyadari betapa tingginya nilai rahmat Allah yang ditawarkan kepada mereka dengan memanggil anak-anak mereka untuk suatu pelayanan khusus. Kenyataannya, mereka merelakan tiga anak laki-laki untuk menjadi imam CM dan dua anak perempuan untuk bergabung dalam komunitas Puteri Kasih yang didirikan oleh S. Vinsensius, sementara seorang lagi, yang telah mati muda, ingin bergabung dengan Suster Karmelites. Dari semua anak keluarga Perboyre, dua putra dan seorang puteri membaktikan hidup untuk karya Misi di Cina.

PANGGILAN SEBAGAI IMAM CM

Masa studinya selama dua tahun ditandai dengan kesalehan yang sejati; dia rajin menerima Sakramen Tobat dan Ekaristi, sampai-sampai dia diberi gelar Asanto kecil@. Dalam studi pun ia amat serius, hingga mencapai standar yang sejajar dengan mereka yang lebih lama belajar di asrama. Sementara itu ia aktif ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan asrama, seperti pertandingan, jalan-jalan di pedesaan, kelompok diskusi, dan ain-lain. Dia lebih pandai daripada saudaranya Louis, dan pada akhir tahun 1818 dia meminta diterima sebagai anggota komunitas Vinsensius.

Pamannya menanamkan dalam diri Yohanes Gabriel keinginan untuk menjadi rasul di Cina, suatu cita-cita yang dikejarnya sendiri, tetapi tanpa hasil. Memang para imam Vinsensian waktu itu melayani wilayah misi yang luas di sana. Kongregasi Misi baru saja bangkit dari keruntuhannya akibat revolusi di seluruh Eropa dan belakangan telah memperoleh sebuah rumah di jalan de Sevres di Paris, sebagai markas besarnya, untuk menggantikan rumah lama Saint-Lazare, tempat tinggal Santo Vinsensius sendiri, yang telah dirampas oleh pemerintah republik.

NOVISIAT DAN STUDI

Rumah baru tersebut seharusnya menjadi tempat novisiat bagi Yohanes Gabriel. Tetapi karena ternyata rumah itu belum berfungsi secara penuh, ia tetap tinggal di Seminari Mountauban selama dua tahun, khusus untuk mempersiapkan diri menjadi anggota penuh dalam komunitas yang baru bangkit lagi itu. Dia menghabiskan banyak waktu untuk doa dan matiraga, untuk mengembangkan kasih dan semangat berkorban. Dia berjuang juga untuk mencocokkan pandangan dan tindakannya dengan teladan Santo Vinsensius, sebagai cermin hidup Tuhan sendiri. Masa pendidikan ini bertujuan untuk memberi dia dasar keutamaan yang kokoh dan memperkenalkan kepadanya pengabdian yang total kepada Allah dan sesama.

Akhirnya pada tanggal 28 Desember 1820, dia diijinkan mengucapkan kaul privat yang lazim dalam Kongregasi Misi dan dengan demikian dia diterima sebagai anggota untuk selamanya. Pada tahun itu juga, seorang Vinsensian lain, François-Regis Clet, menjadi martir demi iman di Cina. Selanjutnya Yohanes Gabriel dipanggil ke rumah induk di Paris untuk meneruskan studinya.

Setelah perjalanan selama tiga hari dengan kereta, sampailah dia di Paris, di tengah-tengah para Vinsensian senior yang berhimpun lagi bersama beberapa calon muda untuk mulai membangun kembali Kongregasi mereka yang telah hancur. Dalam studinya, Yohanes Gabriel mempelajari kemahakuasaan Tuhan Pencipta, sebagaimana diwahyukanNya sendiri, serta hubunganNya dengan manusia. Tetapi bagi Yohanes Gabriel studi itu tidak hanya merupakan suatu kesibukan ilmiah. Lebih dari itu dia dituntun kepada sikap hormat dan cinta yang semakin nyata terhadap Pencipta dan Penebusnya; sekaligus dia mendapat dorongan dalam panggilannya, khususnya dorongan untuk mengejar kesucian pribadi yang lebih tinggi. Dan dengan kehendak yang menggebu-gebu, ia berhasrat untuk menyebarkan buah-buah penebusan bagi jiwa-jiwa, terutama bagi mereka yang jauh di Cina.

PENGALAMAN SEBAGAI GURU

Dia masih terlalu muda untuk ditahbiskan sebagai imam pada saat ia menyelesaikan studinya. Sebagai Subdiakon, dia ditugaskan di suatu kolese di Mountauban untuk mengajar beberapa siswa di kelas VI. Keahliannya sebagai seorang guru dan pemahamannya tentang kepribadian anak membuat dia sukses dalam pekerjaannya. Dia menaruh perhatian khusus pada pendidikan keagamaan mereka dan membentuk bagi mereka sebuah Perkumpulan para Malaikat Suci, sebagai padanannya dari Perkumpulan Anak-anak Maria.

Tahun berikutnya, setelah ditahbiskan sebagai diakon oleh Uskup Agung Paris Mgr. de Quelen, dia dipilih untuk mengajar filsafat di Montdidier. Dalam tugas ini dia menunjukkan kecemerlangan pikirannya dan sikapnya yang bijaksana dalam mengambil jarak dari ajaran tidak sehat yang merajalela di Perguruan Tinggi waktu itu. Sebagai pekerjaan praktis bagi murid-muridnya, dia membagi mereka dalam kelompok-kelompok untuk mengunjungi keluarga-keluarga miskin dan membagikan makanan dan pakaian yang pantas serta uang yang dikumpulkan di rumah sebagai denda bagi mereka yang melanggar peraturan. Hal ini mengantisipasi perkumpulan yang akan dirintis oleh Frederic Ozanam.

TAHBISAN IMAM

Sementara itu, dia bersiap-siap untuk menerima tahbisan imam, sesuatu yang dia hargai sedemikian luhur. Penghargaan itu tumbuh seiring dengan tahun-tahun selama ia terlibat langsung dalam tugas-tugas suci, yang menyerupai tugas Kristus sendiri. Pada tanggal 23 September 1826, yaitu pada hari ulang tahun tahbisan Santo Vinsensius de Paul, dia ditahbiskan sebagai imam oleh Uskup Guillaume du Bourg, dari Keuskupan New Orleans Amerika. Itu terjadi di Kapel Rumah Pusat Suster Puteri Kasih di Paris. Misa pertamanya dipersembahkannya di kapel itu juga, pada altar tempat jasad Santo Vinsensius dihormati, saat itu. Di kapel ini jugalah Bunda kita Yang Terpuji akan menampakkan medali wasiat kepada Santa Katarina Laboure, empat tahun kemudian.

Louis, saudaranya, adalah satu-satunya anggota keluarga yang hadir pada misa pertamanya itu. Tetapi hal itu tidak menghalangi anggota-anggota keluarga yang lain untuk ikut ambil bagian dalam sukacita penuh syukur yang dialami oleh anak atau saudara mereka itu.

Yohanes Gabriel merasa dirinya siap untuk dikirim ke Cina. Ternyata malah dia ditugaskan mengajar teologi di Seminari Saint-Flour. Waktu itu tidaklah mudah mencari dosen yang pantas; dan meskipun dia masih muda, superiornya menilai dia cukup bijaksana dan hati-hati untuk ikut ambil bagian dalam pendidikan para calon imam. Kuliah-kuliahnya, yang berhubungan dengan hal-hal kudus, dipersiapkannya dengan cara yang kudus pula; maka jelaslah bahwa bahan yang dia ajarkan bersumber pada doa seperti juga pada studi.

PEMIMPIN KOLESE

Para superiornya telah mengamati pengaruh Yohanes Gabriel yang demikian kuat terhadap murid-muridnya dan ketrampilannya sebagai pemimpin. Maka dalam tahun 1827 dia dipindahkan dari Seminari dan ditugaskan di satu Kolese yang disertai asrama di Saint-Flour. Di situ dia bersama dengan dua imam muda yang lain, membimbing tiga puluh siswa yang mengikuti pelajaran di College Royale.

Kontak dengan pemikiran politis yang diajarkan di Perguruan Tinggi dan dengan semangat liberalisme yang sangat berpengaruh pada waktu itu, membuat generasi muda sulit dikendalikan. Namun secara halus tetapi tegas dia menjaga keteraturan dan ketekunan siswa-siswa dalam studi. Kepercayaan orang kepadanya sedemikian tinggi sehingga setelah empat tahun menjadi pimpinan, jumlah siswa meningkat sampai hampir dua ratus orang dan untuk itu dibutuhkan penyesuaian lebih lanjut. Akan tetapi, pekerjaan dan perhatian untuk kolese itu terlalu berat bagi kesehatannya. Dan karena merasa tidak mampu mengelola karya yang demikian penting itu, ia mohon agar diganti saja.

KEMATIAN LOUIS SAUDARANYA

Peristiwa yang lain membawa pengaruh mendalam terhadap dirinya selama periode ini. Saudaranya Louis ditahbiskan pada tahun 1830 dan dipilih untuk misi ke Cina, namun dia meninggal dalam perjalanan laut, antara pantai Jawa dan Australia. Panggilan Yohanes Gabriel ke Cina bangkit lagi, dan dia dengan segera minta untuk pergi dan menggantikan saudaranya. “Mengapa saya tidak dapat pergi dan menebus dosa-dosa dengan menjadi martir, seperti telah dirindukan dengan sangat oleh Louis?” dia menulis kepada pamannya. Cita-cita itu merupakan kerinduan yang tak pernah hilang dalam dirinya.

PEMBIMBING ROHANI

Bagaimanapun, menjelang akhir tahun 1832, Romo Perboyre dipindahkan dari daerah ke Ibukota Paris untuk menjadi wakil pembimbing rohani seminari kongregasinya. Dengan demikian Yohanes Gabriel mendapat tugas yang sangat penting, yaitu membentuk generasi baru putera-putera Vinsensius dan membimbing mereka kepada keutamaan dan karya yang merupakan ciri khas panggilan mereka. Allah memberkati karyanya ini, dan semangat Santo Vinsensius itu tumbuh dengan kokoh dalam diri para seminarisnya karena Yohanes Gabriel membimbing mereka dalam hidup doa dan matiraga. Semangat mereka ditumbuhkannya terutama melalui kerinduannya yang berkobar-kobar untuk menyelamatkan jiwa-jiwa.

Devosinya terhadap penderitaan Kristus dan terhadap Sakramen Mahakudus sangat menonjol. Suatu pagi, ketika mempersembahkan Misa, dia nampak terangkat dari tanah pada saat konsekrasi, wajahnya berseri-seri dan bercahaya, jiwanya mengalami ekstase. Usai Misa, dia kembali ke sakristi, dan murid yang telah melayani Misa dilarangnya menceritakan kepada siapapun, selama hidupnya, apa yang telah terjadi.

Beberapa teman sekelasnya dikirim ke Cina pada tahun 1833, tetapi tidak terdengar berita mengenai dirinya yang sebetulnya berhasrat untuk menemani mereka. Dua yang lain dikirim pada tahun 1835. Baru saat itu Yohanes Gabriel meminta Superior Jenderalnya untuk mengirim dirinya bersama mereka. ASaya berhasrat untuk pergi selama empat belas tahun terakhir, “dia berkata: “Justru untuk itulah saya datang ke Saint Lazare”. Tetapi dia diberi tahu bahwa tenaganya masih sangat dibutuhkan di tempat tugasnya. Tambah lagi kesehatannya terlalu lemah, sehingga kemungkinan besar dia akan mati di perjalanan, bila diutus ke Cina. Dokter Komunitas dimintai pendapatnya, dan ternyata dia juga secara tegas menentang rencana itu.

Untuk sementara Yohanes Gabriel memusatkan perhatiannya pada doa, dan pagi berikutnya, setelah satu malam suntuk tak dapat tidur, dokter memanggilnya untuk mengubah keputusannya, dan Superior Jenderal setuju untuk mengirim Romo Perboyre ke Cina. Saat itu tanggal 2 Februari, Pesta pengudusan Santa Perawan Maria di Bait Allah. Kepadanyalah dia selalu berterimakasih atas anugerah ini.

BERLAYAR KE TIMUR

Karena itu, setelah acara perpisahan yang mengharukan dengan para konfraternya, Yohanes Gabriel berangkat, naik kereta dari Paris ke Le Havre, dan pada tanggal 16 Maret, naik kapal “Edmond” dengan tujuh pastor lain. Setelah mabuk laut pertama kalinya di selat Calais dan di teluk Biscaie, para misionaris menikmati perjalanan panjang mereka melalui pesisir Spanyol, kepulauan Canary, dan mendarat di Tanjung Harapan.

Yohanes Gabriel adalah seorang penulis surat yang baik, dan sekarang pada saat semangatnya mencapai puncak dan kesehatannya membaik berkat perjalanan laut, dia mengirim banyak surat yang menggambarkan detail-detail perjalanannya, teman-teman sekapal, ikan-ikan dan khususnya ikan paus, pelabuhan-pelabuhan dan pulau-pulau, kehidupan rutin sehari-hari dan badai yang menerpa mereka.

Setelah dengan selamat mendarat di Batavia, mereka pindah ke kapal lain, singgah di Surabaya selama tiga minggu, kemudian berlayar ke pulau San Chan, tempat Santo Fransiskus Xaverius meninggal, dan selanjutnya mencapai pelabuhan Macao Portugis, di laut Cina Selatan, pada tanggal 29 Agustus 1835. Akhirnya Romo Perboyre tiba di pintu gerbang Cina.

CINA

Macao adalah pintu gerbang karya misi di Cina. Di sini ada rumah tempat para misionaris dapat belajar bahasa Cina dan dapat menyesuaikan diri dengan adat istiadat daerah yang akan mereka datangi. Di Macao ada sembilan imam CM Perancis dengan beberapa konfrater Cina dan lima belas novis Cina. Setelah empat bulan Yohanes Gabriel nampaknya sudah cukup siap untuk menghadapi karya kerasulan selanjutnya.

“Saya sehat dan gembira,” dia menulis kepada saudaranya Jacques. “Jika kamu dapat melihatku sekarang, saya akan menjadi sebuah pandangan yang menarik. Bayangkan saya dengan pakaian Cina, kepala gundul, kucir dan kumis panjang, sambil berbicara dalam bahasa baruku yang pelat dan makan dengan supit sebagai ganti pisau, garpu dan sendok. Mereka mengatakan saya mirip sekali dengan orang Cina. Inilah awal kehidupan baru bagi kami: Menjadi segala-galanya bagi semua orang. Semoga kami, dengan jalan ini dapat merebut mereka semua untuk Kristus”. Akhirnya dia dipilih untuk melayani misi Ho-nan dan harus pergi ke sana melalui Hou-pe. Dengan demikian dia akan seperti terkubur di tengah dataran Cina bagian utara.

Pada waktu itu orang-orang asing dilarang keras memasuki Kekaisaran Cina, dengan ancaman hukuman mati. Maka, dengan penyamaran yang meyakinkan, dengan rambut agak pirang yang ditata sesuai adat Cina, dengan sebuah topi yang lebar, dengan payung dan selimut merah, Romo Perboyre yang cukup kecil itu mengambil tempatnya di sebuah kapal, dengan membawa banyak paket dan persediaan untuk pelayaran selama dua bulan. Karena keberangkatannya tergesa-gesa, pipa dan kipasnya tertinggal dalam kano yang mengantarkannya ke kapal. Selama sembilan minggu kapal yang ditumpanginya menyusuri pantai sambil menjadi sasaran empuk untuk angin dan ombak laut. Sementara itu Yohanes Gabriel meningkatkan ketrampilannya dalam bahasa Cina dan tetap berusaha untuk menjaga penyamarannya.

Setelah berlabuh di teluk Tougan, mereka menelusuri sungai sampai di Fokien. Di sini romo Yohanes merasa sudah tiba di daerah yang sudah lama diimpikannya. Tetapi dia masih harus melanjutkan perjalananya yang dilakukannya selama dua minggu, sebagian besar dengan berjalan kaki, dengan tetap berusaha menyembunyikan identitasnya. Untuk itu dia berlagak sebagai pedagang dan para pengantarnya selalu dibiarkan berbicara atas namanya. Melalui Pegunungan Bohea dia sampai di Nangchanfu. Dia naik sebuah perahu kecil lagi dan selama delapan belas hari melayari Yangt-sekiang (atau Sungai Biru) sampai Han-kow.

Sekarang dia berada di pusat propinsi Hou-pe, sedangkan di sebelah utaranya terdapat Propinsi Ho-nan, daerah yang telah disuburkan oleh pekerjaan dan penderitaan konfraternya yang suci, François-Regis Clet, dua puluh tahun sebelumnya. Dia hanya dapat berhenti selama satu hari dan kemudian meneruskan perjalanan menyusuri sungai Hankiang. Naik perahu atau berjalan kaki, selama satu bulan Yohanes Gabriel bertemu dengan orang-orang Kristen sepanjang tepi sungai, memberi sakramen, memimpin upacara pemakaman. Setelah itu dia meninggalkan sungai dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Dalam tahap yang terakhir ini Romo kita melintasi daerah pegunungan dalam keadaan sangat payah.

“Setelah upaya dan jerih payah yang demikian besar”, dia menulis, “saya tiba dengan berjalan kaki di gunung yang terakhir. Tetapi di sini saya merasa tidak berdaya lagi. Melihat gunung itu berdiri tegak di depan saya, saya ingat bahwa saya memakai salib kecil yang diperkaya dengan indulgensi seperti indulgensi Jalan Salib. Inilah kesempatan bagiku untuk mencoba dan menaklukkannya”.

“Selama beberapa jam saya berjalan pelan-pelan dengan bantuan payungku, sehingga saya tidak dapat menghindari lagi dari hujan. Saya duduk pada setiap batu yang aku jumpai di jalan, kemudian mulai memanjat lagi, kadang-kadang dengan menggunakan tangan. Jika kamu mengijinkan ungkapan ini, saya rela mendaki gunung itu dengan gigiku jika perlu, untuk mengejar tujuan yang telah ditentukan oleh Penyelenggaraan Ilahi bagiku … Akhirnya, saya mencapai puncak gunung yang menakutkan itu dan pada sisi lain bersembunyi di tengah hutan bambu, saya menemukan tempat tinggal kami dan dua konfrater yang menerimaku dengan tangan terbuka”.

Hal itu terjadi pada akhir Juni 1836, enam belas bulan setelah Yohanes Gabriel meninggalkan Perancis, sepuluh bulan sejak mencapai pesisir Cina dan delapan ribu mil dari rumahnya. Desa Kristen ini, dengan Gereja dan sekolah yang beratapkan jerami, memberi dia kesempatan untuk beristirahat selama dua minggu. Kemudian dia mulai perjalanannya yang terakhir ke Tsen-kiakang, dekat kota Nanyangfu di propinsi Ho-nan. Tahap terakhir ini membutuhkan empat hari dengan menunggang bagal. Itulah daerah misi yang sekarang dipercayakan kepadanya; inilah perwujudan panggilannya sebagai misionaris. Dia merasa juga sangat beruntung karena dia bertempat tinggal di rumah yang ditempati oleh Beato Clet, konfrater dan teladannya, ketika ditangkap dua puluh tahun sebelumnya.

BULAN-BULAN PERTAMA DI DAERAH MISI

Wilayah yang dipercayakan kepadanya meliputi hampir 50.000 mil persegi, dengan umat katolik yang berjumlah hanya enam ratus orang. Dengan bermodal kepercayaan kepada Penyelenggaraan Ilahi dan dengan bantuan tiga pastor CM asli Cina, dia siap untuk memulai pelayanannya.

“Kami harus memikul banyak pekerjaan dan banyak kesusahan juga”, tulisnya kepada ayahnya, “tetapi ini biasa di mana-mana; bagaimanapun juga kita harus memperoleh surga dengan keringat kita. Jika kita harus menjadi martir, ini adalah rahmat besar yang berasal dari kebaikan Tuhan. Dan rahmat itu harus dirindukan bukan ditakuti”.

Kesehatannya menurun akibat perjalan-perjalanannya yang sulit dan melelahkan serta makanan yang baru baginya dan tidak teratur. Karenanya dia diserang demam dan nampaknya pekerjaannya sebagai misionaris telah berakhir sebelum dimulai. Dia mendapat perminyakan suci dan setelah itu kesehatannya mulai pulih kembali, sehingga dalam bulan Desember dia mulai mengelilingi sebagian dari wilayah misinya untuk melayani umat. Dalam tahun itu dia berhasil mengunjungi seluruh wilayahnya.

Bila tidak berjalan kaki, dia melakukan kunjungan ke daerah naik kereta setempat yang kasar, di jalan buruk yang tidak memenuhi syarat. Para penumpang goyang mengikuti ayunan kereta. Dia dapat beristirahat di losmen yang miskin dan makan di mana saja ia dapat memperolehnya. Penguasaan bahasa sudah mulai memadai waktu itu. Setiap kali mengunjungi stasi baru, Yohanes Gabriel membuat sensus yang lengkap. Kunjungannya diisi dengan pelajaran agama dan ujian katekismus, yang dilanjutkan dengan Upacara Permandian dan Pengakuan Dosa serta Komuni Suci dalam Misa meriah. Dia memberi juga Sakramen Krisma dan memberkati perkawinan, memberi kotbah, mengembangkan devosi, mengunjungi orang sakit dan memeriksa pekerjaan para katekis. Di daerah itu ada sejumlah stasi yang imannya mulai melemah akibat penganiayaan atau kelaparan, atau karena kekurangan misionaris yang menetap di sana sejak zaman Beato Clet. Nah, banyak diantara stasi itu mulai kembali kepada iman yang baik; ibadat bersama serta perayaan-perayaan mendapat hidup yang segar. Semangat misionaris baru itu mulai menghasilkan buah-buahnya.

HOU-PE

Setelah bekerja selama delapan belas bulan di daerah itu, Romo Perboyre dipindahkan ke misi Tchayuenkow, di propinsi Hou-pe. Di situ terdapat Paroki yang luas dengan dua ribu orang katolik yang terbagi dalam lima belas kelompok. Pelayanan pastoral di situ meliputi doa pagi bersama secara teratur di Gereja, pelajaran agama, Misa kudus, kotbah, pembinaan kaum muda, sedangkan doa rosario dan jalan salib di sore hari, seperti juga pertemuan perkumpulan-perkumpulan. Secara khusus diselenggarakan suatu Konferensi dengan tema yang sudah ditentukan sebelumnya; para awam ikut mengambil bagian dalam pembicaraan sesuai dengan tugas masing-masing; misionaris tinggal memberi beberapa koreksi dan membuat ringkasan mengenai bahan yang telah dibicarakan.

Kunjungan yang harus dilakukan tidak dapat dihitung, banyak katekumen yang membutuhkan pelajaran agama; Sakramen Baptis dan Penguatan juga membutuhkan perhatian dan lain-lain. Inilah pelayanan sehari-hari yang dibutuhkan oleh umat yang sederhana itu. Bila tidak ada kesibukan, dia pergi ke stasi-stasi terpencil. Di sana selama musim semi Perboyre memberi tujuh belas Misi Umat yang masing-masing berlangsung selama beberapa hari.

Superiornya menulis tentang dia: “Dengan kesehatannya yang lemah, Romo Perboyre bertahan dengan baik dan mendaki gunung seperti kambing”.

Dalam perjalanan keliling di pelbagai stasi, Romo Perboyre menunjukkan kepekaan dan perhatian khusus bagi generasi muda yang memperlihatkan tanda panggilan untuk imamat. Mereka ini mendapat pelajaran dan latihan di Pastoran.

Pada masa inilah dia mendapat suatu pencobaan, yaitu semacam desolasi yang mendalam; dia merasa hidupnya gagal dan tidak menghasilkan apa-apa, seakan-akan dia tidak berguna dalam pekerjaan yang dipercayakan kepadanya; dia merasa pula bahwa doanya tidak berkenan di hadapan Allah dan karena semua ini dia memperkirakan akan menghadapi suatu penghakiman yang berat. Dia tidak dapat tidur maupun makan. Dia menjadi lebih kurus dan lemah. Itu merupakan kegelapan Gunung Zaitun sebelum jalan salibnya. Yohanes Gabriel mendapat penampakan Tuhan di atas kayu salib, Tuhan bersabda kepadanya: “Apakah yang kamu takutkan? Apakah Aku tidak mati untukmu? Ulurkanlah tanganmu ke dalam lambungku dan hentikan ketakutanmu akan kebinasaan kekal!” Setelah itu berakhirlah krisis batin itu, Romo Perboyre mulai bersemangat lagi dan bersiap untuk pencobaan panjang yang terakhir.

PENGEJARAN DAN PENANGKAPAN

Pada tahun 1839, setelah retret tahunannya, Yohanes Gabriel siap untuk mengelilingi lagi stasi-stasinya. Turne itu akan dimulai setelah tanggal 15 September. Empat misionaris yang lain telah berkumpul untuk makan malam hari itu, ketika disampaikan berita bahwa segerombolan mandarin dan serdadu sedang mendekat. Waktu itu keadaan pada umumnya damai dan sama sekali tidak ada tanda bahwa akan terjadi penganiayaan; jadi berita itu tidak dianggap tanda bahaya. Akan tetapi segera iring-iringan itu terlihat mendatangi kediaman mereka, dan waktunya sangat mendesak. Misionaris-misionaris yang lain melarikan diri kearah yang sama, tetapi Yohanes Gabriel mengambil arah yang berlawanan. Ternyata perang telah dinyatakan kepada orang-orang Kristen, dan ketika nama serta tempat tinggal para misionaris telah diketahui, perintah datang dari mandarin distrik itu untuk menangkap mereka. Mereka sangat marah ketika menemukan rumah para misionaris itu telah sepi; lalu mereka menjarah dan merusak rumah itu dan membakarnya bersama Gereja, serta memenjarakan beberapa murid laki-laki dan orang-orang Kristen yang lain, juga beberapa wanita; diantaranya seorang gadis bernama Anna Kao.

Yohanes Gabriel berusaha lari melalui rumpun-rumpun bambu yang tinggi dan bergabung dengan pastor Wang dan sekitar dua belas umat Kristen untuk bersembunyi hingga senja hari. Kemudian dia kembali ke rumah seorang katekisnya untuk bermalam. Pagi-pagi, dia dan rekan-rekannya pergi sejauh beberapa mil ke dalam hutan untuk menunggu malamnya lagi, sebelum mereka dapat mengadakan perjalanan lebih jauh dengan selamat.

Sementara itu tentara dan polisi menangkap seorang dari katekumen Yohanes Gabriel dan dengan disogok tiga puluh ons perak, dia mau menunjukkan pada mereka tempat persembunyian para buronan dalam sebuah lembah yang besar di tepi tanaman-tanaman yang rimbun. Tindakan pengkhianatan ini merupakan salah satu di antara banyak detail yang membuat penderitaan-penderitaan Yohanes Gabriel menyerupai penderitaan Tuhan kita dalam sengsaranya.

Yohanes Gabriel sedang berlutut untuk berdoa di samping tumpukan bambu ketika dua orang polisi mendapatkannya. Dia dipukul dan ditangkap serta diikat dalam sekejap mata. Salah seorang pengikutnya mencoba menyerang para serdadu, tetapi misionaris itu mencegahnya. Yang lain mencoba menyogok mereka dengan 200 ons perak bagi pembebasan Yohanes Gabriel, tetapi mereka menolak. Setelah diseret sampai ke puncak gunung, Romo Perboyre ditelanjangi sehingga dia hanya mengenakan baju yang kasar dan celana panjang yang mereka berikan padanya sebagai ganti. Setelah merantai tangan, kaki dan lehernya, mereka menggiringnya turun sejauh 4 mil sampai tempat tahanan-tahanan yang lain terkumpul.

PENGADILAN

Malam itu, sementara para serdadu berpesta karena keberhasilan mereka, empat orang Kristen melarikan diri, tetapi rantai yang membelenggu Romo Perboyre terlalu berat untuk mereka buka sehingga mereka melarikan diri tanpa dia. Hari itu tanggal 17 September. Paginya ia diinterogasi secara resmi oleh mandarin, dan secara terang-terangan ia mengakui statusnya sebagai orang Eropa, Imam Yesus Kristus yang datang ke Cina untuk menyebarkan agamaNya. Oleh karena itu ia ditawan secara resmi dan jalan menuju kemartirannya dimulai.

Sepanjang malam tangannya tergantung pada balok di langit-langit dan kaki jauh dari tanah. Para serdadu menjaganya secara ketat. Keesokan harinya ia hampir tidak dapat berjalan; pukulan-pukulan yang baru ia derita, bengkak-bengkak pada tangan dan kakinya dan kurangnya tidur membuat dia menjadi sangat lemah. Padahal hari itu dia harus berjalan dua belas jam menuju pengadilan yang lebih tinggi. Salah seorang dari orang-orang kafir itu, yaitu Liu-Kiu-Lin, dengan murah hati meminta supaya Yohanes Gabriel diangkut dengan sebuah kursi. Dia sendiri sanggup membiayai segalanya. Malah selama perjalanan, dia melayani Misionaris kita terus menerus. Imam yang menderita itu tidak akan melupakan kebaikannya.

Setelah satu interogasi resmi lagi di hadapan pengadilan sipil dan militer, dia dikirim ke pengadilan wilayah Siangyangfou, bersama sesama tawanan. Untuk sampai di sana diperlukan dua hari perjalanan kaki, padahal kaki, tangan dan lehernya masih terikat rantai yang dihubungkan pada sebuah palang besi yang dibengkokkan pada bahunya.

PENJARA

Di sini ia dikurung tersendiri, jauh dari teman-temannya, di kamar bawah tanah yang kotor. Dia diinterogasi lagi dan dengan tenag ia mengakui identitasnya dan tujuannya datang ke Cina. Pada sidang kedua, mandarin mengulangi pertenyaan-pertanyaan yang sama, dengan membiarkan dia berlutut di atas tumpukan rantai selama empat jam.

Dua minggu berikutnya, Romo Perboyre dikeluarkan dari penjara untuk menghadap pengadilan yang lain, sehubungan dengan urusan keuangan. Diantara hal-hal lain, dia ditanyai tempat tinggal imam-imam Eropa yang lain, dan ia menjawab bahwa ia tidak tahu. Mandarin kemudian memerintahkan dia berlutut di atas rantai-rantai besi. Kemudian dia berpaling pada orang Kristen yang lain, dengan menghina agama dan pemimpin mereka; tetapi rasa hormat dan rasa kasihan mereka bertambah ketika mereka melihat para serdadu memukuli Yohanes Gabriel, menarik kucir rambutnya dan memukulnya dengan sabuk kulit yang keras.

Setelah tiga puluh hari di penjara ini, kelompok yang terdiri dari tiga belas tawanan itu dikirim kembali ke Ouchangfou, ibukota propinsi. Disitulah Romo Clet telah menjadi martir sekitar dua puluh tahun sebelumnya. Ketika saling berjumpa, para tawanan itu saling menguatkan dan saling menghibur agar tetap setia; bahkan beberapa yang tidak berhasil menjaga kesetiaan karena siksaan-siksaan, datang dan menyesal serta minta diterima lagi di antara umat katolik. Di tempat ini para tawanan dirantai dalam penjara yang sangat kotor, dicampur dengan para penjahat umum, sambil menunggu pemeriksaan selanjutnya. Beberapa keringanan diperoleh untuk mereka. Oleh para imam Vinsensian, diantara orang-orang Katolik setempat ditentukan suatu giliran agar merek secara teratur mengunjungi para tahanan, memberi mereka sakramen-sakramen dan membawa makanan, pesan-pesan serta surat-surat.

Tetapi situasi itu tidak bertahan lama karena para tawanan dihadapkan pada mandarin. Romo Perboyre menjalani lebih dari empat puluh pemeriksaan saat itu. Dengan mengenakan pakaian merah yang biasa dikenakan kepada para penjahat, dia harus berlutut di hadapan para hakim, dengan memikul tinggi-tinggi sebuah potongan kayu yang berat hanya dengan satu tangan dan jika tangan itu turun, dia dipukuli oleh para petugas. Pertama-tama dia ditanyai tentang tujuannya datang ke Cina dan apakah dia menyesali hal itu; dia dituduh datang ke Cina untuk mencari keuntungan dengan menipu orang-orang dan mengajarkan ajaran sesat. Beberapa orang Cina yang telah menyangkal iman mereka, diajukan untuk menghina dia dan meludahi dia serta menjambak rambut dan janggutnya. Berlawanan dengan tingkah-laku mereka, kekuatan dan kesetiaan beberapa orang, termasuk Anna Kao dan Stanislaus Teng, merupakan hiburan bagi imam yang kudus itu.

PENGADILAN TERTINGGI

Pemeriksaan ditanguhkan selama satu bulan. Romo Perboyre dapat bernafas sebentar. Dia mendapat juga kesempatan untuk mempersiapkan jiwanya bagi tahap terakhir perjuangannya. Sudah jelas bahwa, sebagai orang Eropa yang memasuki daratan Cina tanpa merencanakan pulang, dia telah melakukan kesalahan yang patut dihukum mati. Tetapi sekarang mereka mencoba menghukum dia karena mengajar agama asing serta mengajak dia untuk menyangkal agama itu dan membujuknya agar mempersalahkan teman-temannya; setelah itu, mereka akan menuduh dia karena sesuatu perbuatan kriminal serta perbuatan yang tidak senonoh, dengan tujuan untuk mendiskreditkan agamanya dan dirinya sendiri.

Pertama-tama dia ditanyai tentang rute yang ia tempuh ketika memasuki Cina; tetapi ketika dia menyadari bahwa jawaban itu dapat mencelakakan saudara-saudaranya, ia tidak menjawab. “Jika saya berbicara, penganiayaan akan meluas di seluruh negeri”, katanya dalam suratnya yang terakhir.

Kebisuannya itu mendatangkan baginya lima belas cambukan cemeti. Kemudian dia ditanyai apakah dia tidak memberikan jampi-jampi magis kepada para pengikutnya untuk menjaga mereka dari bahaya penyangkalan agama. Dia membantah hal ini dan karenanya dibayar dengan lebih dari sepuluh cambukan. “Apakah ini bukanlah obat?” tanya mandarin, sambil menunjukkan sebuah botol kecil yang berisi minyak suci. “Itu bukan obat”, jawab Yohanes Gabriel, dan dia dilempar ke tanah untuk menerima dua puluh pukulan bambu.

Sebuah salib kini dilemparkan di lantai, dan dia diperintahkan untuk menginjak-injaknya. Dia bergeming dan mereka mencoba untuk memaksa dia melangkah di atas salib. Dengan kekuatan yang tak terduga, dia mampu melepaskan diri dari pegangan mereka dan berlutut mencium wajah Yesus dengan bibir bengkak dan berdarah. Dalam kemarahannya, mereka menangkap kakinya dan memaksa dia untuk menginjakkan kaki pada salib, tapi usaha itu pun sia-sia.

Dengan menunjukkan lagi minyak suci, mandarin itu berkata: “Kamu adalah penjahat dan pendosa. Kalau dipanggil mendampingi orang yang mendekati ajalnya, kamu memegang tubuh mereka dan mencungkil mata mereka”. Ketika misionaris itu menyangkalnya, mereka berkata: “Kamu dusta, kamu akan mendapat lebih banyak siksaan, kecuali jika kamu mau mengaku”. Setelah untuk kedua kalinya menyangkal, Pastor Perboyre ditelanjangi dan didera dengan bambu. Darah bercucuran dari punggung dan kakinya. Mereka memaksa dia berdiri dengan menarik rambutnya dan membenturkan kepalanya pada dinding kayu. “Mau mengaku sekarang?” tanya hakim. “Tidak”, jawabnya dan dia dicambuki lagi.

Kelembutan, kesabaran, dan ketabahannya mengundang kekaguman semua orang, baik Kristen maupun bukan, karena tangan Tuhan jelas-jelas menolong dia melawan semua kekejaman yang biadab itu.

Kini mandarin menganggap dia sebagai tukang sihir, dan memakai upacara lazim untuk mematahkan kekuatan sihir. Seekor anjing dibunuh dan darahnya yang masih hangat itu dioleskan di kepala tawanan dan diberikan kepadanya untuk diminum. Lalu dia pada panggulnya dicap dengan besi panas dan dia terkulai setengah mati di lantai. Penyiksaan telah berlangsung hampir satu hari penuh, ketika ia diseret kembali ke dalam selnya yang menjijikkan.

MARTIR KEMURNIAN

Selama dua hari dia diperbolehkan istirahat supaya pulih kembali. Kemudian Perboyre dihadapkan lagi ke mandarin dan ditanya apakah dia sekarang mengakui kejahatan-kejahatan yang dituduhkan kepadanya, tetapi dia menjawab: “Saya tidak perlu menambahkan apa-apa lagi”. Lalu dia dipukuli lagi dengan tongkat bambu. Kemudian hakim menuduhkan lagi kepadanya kejahatan-kejahatan melawan kemurnian dan kesusilaan. Jelaslah mandarin bermaksud menghina imamat maupun keperawanan, serta merendahkan agama Kristen. Fitnahan-fitnahan lama tetap digunakan oleh musuh-musuh imamat.

Semua mengetahui bahwa di Tchayuenkuw, tempat Romo Perboyre berkarya, ada sekelompok wanita muda yang hidup sebagai biarawati. Sesuai dengan kebiasaan di Cina, wanita itu mengurus cucian rumah tangga. Tak satupun dari mereka diijinkan masuk ke rumah para misionaris. Hanya laki-laki yang diperbolehkan masuk pastoran untuk melakukan pelayanan-pelayanan yang diperlukan. Pada sidang pengadilan sebelumnya, Yohanes Gabriel ditanya apakah wanita-wanita inilah yang menjadi pelayan di tempat kediaman para misionaris. Dalam pertanyaan itu tersirat suatu sindiran yang busuk. Maka ia menjawab bahwa mereka sungguh-sungguh menjalankan keperawanan yang sempurna.

Selain itu, dalam sidang pengadilan itu juga, orang cina sendiri melalukan percobaan, yang menurut pandangan mereka membuktikan apakah seorang setia pada kemurnian atau tidak. Sejenis jamu diletakkan pada pergelangan tangannya, dan jamu itu akan berubah warna, jika orangnya tidak setia pada kemurnian; dan ternyata tidak terjadi perubahan warna. Setelah itu sejenis obat bius khusus ditempelkan pada kepalanya dengan tujuan yang sama; malah Yohanes Gabriel mengalami juga pemeriksaan medis yang khusus. Dan semuanya menunjukkan bahwa dia tidak bersalah.

Anna Kao, salah seorang anggota komunitas biarawati itu, yang tertangkap bersamaan dengan Romo Perboyre dan yang sudah menghadapi dengan berani pertanyaan-pertanyaan yang bertubi-tubi, sekarang pun diinterogasi dan dengan cekatan dia membela iman dan kehormatannya. Dia pun terpaksa mengalami beberapa percobaan sebagai ujian terhadap keperawanannya. Sebuah pita direndam dalam obat tertentu, diletakkan pada leher dan telinganya, dan jika pita berubah warna, itu berarti dia telah kehilangan keperawanannya. Ternyata pita itu tidak berubah warna dan dengan demikian ia mendapat penghargaan yang sangat besar dihadapan seluruh masyarakat. Ditanya oleh salah seorang dari mandarin itu berapa lama ia telah menjadi perawan, dia menjawab dengan sederhana: “Saya telah dilahirkan demikian”.

Sebetulnya hakim sudah mengerti sebelumnya bahwa tuduhan-tuduhan itu tidak benar, seperti akhirnya menjadi nyata dalam sidang pengadilan; tetapi ia berharap bahwa siksaan dan hukuman akan memaksa Yohanes Gabriel mengaku. Lalu dia kembali menyerang dengan suatu pertanyaan yang bermaksud jahat: “Apakah gadis Anna Kao itu pelayan wanitamu?” Pertanyaan ini sudah terjawab sebelumnya oleh Yohanes Gabriel, maka sekarang dia pilih diam. Langsung ia ditampar hingga jatuh tersungkur di tanah dan dipukuli tanpa belas kasihan dengan tongkat bambu yang berat. Lalu ia diikat pada sebuah tiang dan didera, tetapi ia sama sekali tidak menjawab; dipukul lagi namun tetap tidak ada jawaban. Seutas tali diikatkan pada rambutnya dan dengan bantuan alat kerek, dia ditarik ke atap dan dibiarkan jatuh ke tanah beberapa kali. Namun demikian tak satu kata pun keluar dari mulutnya.

Akhirnya, dia dibawa kembali ke penjara dalam sebuah keranjang dalam keadaan penuh luka dan lecet, sementara darah mengalir, sungguh bagaikan mayat. Dia sendiri percaya bahwa saat kematiannya telah datang dan mengirim pesan kepada seorang imam, karena dia mau mengakukan dosanya dan menerima absolusi. Berkat rahmat Allah dia tetap bertahan teguh sebagai saksi hidup Kristiani, menjaga dengan baik namanya dan keutamaannya sendiri.

Pada suatu sidang lain dia diperintahkan pula untuk mengenakan pakaian misa yang telah dirampas pada waktu penangkapannya. Dia ragu-ragu untuk melaksanakannya, tetapi ketika ingat Tuhannya yang mengenakan pakaian ungu saat penderitaannya, dia menaati perintah tersebut untuk semakin menyerupai Tuhannya. Semua hadirin merasa kagum terhadap dia. Mereka menyadari bahwa dia sama sekali bukan penjahat.

Maka ketika Stanislaus Teng, yang sudah letih karena siksaan dan segala macam kesengsaraan, merasa ajalnya sudah dekat serta datang ke dalam ruang pengadilan untuk berlutut dengan tetap mengenakan rantai-rantai dan memohon absolusi sakramental yang diberikan Romo Perboyre kepadanya dengan suara keras, para penjahat itu sangat kagum melihat orang-orang itu yang demikian kuat dan teguh dalam iman mereka.

PENGADILAN YANG TERAKHIR

Yohanes Gabriel selanjutnya harus menghadap wakil raja sendiri, yang sungguh-sungguh membenci agama katolik dan imam-imamnya. Pertama-tama dia melontarkan tuduhan yang lama maupun yang baru, bahwa orang-orang kristen mencungkili mata orang-orang Cina untuk membuat warna-warna yang biasa dipakai dalam lukisan-lukisan mereka. Penyangkalan terhadap tuduhan itu mengakibatkan martir kita digantung dan dipukuli. Wakil raja itu mencoba untuk membujuknya agar mau menginjak salib dan berlutut di hadapan berhala. Ketika dengan berani menolak hal itu, Yohanes Gabriel dipaksa untuk berlutut di atas rantai dan di atas pecahan-pecahan tembikar, sementara dua polisi berdiri di atas sebuah papan yang diletakkan melintasi kakinya, untuk menaruh beban lebih berat lagi pada lututnya.

Jenis penyiksaan itu berlangsung selama dua bulan, dari Maret sampai April 1840. Yohanes Gabriel berhasil mengatasi semua percobaan ini. Ketabahannya tidak dilemahkan sedikitpun; tak pernah dia mengakui kejahatan dan kekejian yang dituduhkan kepadanya, dengan tetap mempertahankan sikap yang lembut dan sabar. Akhirnya wakil raja itu menjatuhkan hukuman mati dengan cara dicekik, karena dia orang Eropa yang masuk kekaisaran Cina secara tidak sah, apalagi dia bernilai mewartakan agama yang sesat. Pengikut dan teman-temannya, termasuk Anna Kao, akan dijual kepada Kaum Muslim sebagai budak.

VONIS DAN KEMARTIRAN

Keputusan ini harus mendapat pengesahan dari kaisar dan untuk itu diperlukan waktu enam minggu. Sementara itu peraturan penjara agak diperlunak; para konfrater serta orang-orang Katolik dapat membawakan Romo Perboyre makanan, pakaian, obat sehingga pulihlah kekuatannya. Demikian juga dia cukup sering boleh menerima sakramen tobat. Karena segala makanan yang dikirim harus dicicipi dulu oleh penjaganya, maka dipandang tidak bijaksana mengirim komuni kudus kepadanya. Melalui orang-orang yang sering mengunjunginya, dia bisa berkontak dengan komunitas kristen. Maka dia menyemangati mereka dengan nasihat dan dengan teladan, agar tetap tegar dalam mempertahankan iman.

Hari demi hari dia mempersiapkan diri untuk kemenangannya yang terakhir dan untuk menerima mahkota kemartiran. Dia menghabiskan jam demi jam dalam keheningan doa dan meditasi, berkomunikasi dengan Tuhan, merenungkan kembali sengsara Tuhan sambil menyerahkan diri kepada Ibu Maria. Dia menatap ke depan dengan harapan dapat berjumpa dengan mereka di surga, bersama dengan orang-orang yang menjadi teladan dan pelindungnya sepanjang hidupnya, Santo Vinsensius dan Beato François Regis Clet.

Akhirnya, Kaisar mengesahkan vonis pengadilan dan memerintahkan agar dia dicekik. Tidak ada alasan untuk menunda eksekusi. Karena itu, bersama dengan empat penjahat yang akan dipenggal kepalanya, Yohanes Gabriel dihantar keluar, dikelilingi oleh prajurit, polisi, mandarin dan khalayak ramai yang sekedar ingin melihat. Suatu maklumat dipanggulnya. Maklumat itu bertuliskan Apenjahat, pengikut agama yang sesat@. Dengan langkah yang mantap dia berjalan, sementara bibirnya bergerak-gerak untuk berdoa.

Setelah tiba di tempat eksekusi, dimana sebuah tiang pergantungan dalam bentuk salib sudah dipasang, dia berlutut untuk menyerahkan hidupnya kepada Allah dengan suka cita dan untuk menyatakan cinta dan kesetiaannya. Empat penjahat dipenggal di depan matanya, dan saat-saat terakhir hidupnya telah tiba.

Jubah penjara berwarna merah serta pakaiannya dilepas; dia dibiarkan hanya dengan celana pendek. Tangannya diikat di belakang punggung, lengannya diikat pada batang salib yang pendek dan kakinya diikat ke belakang pada pahanya, sehingga ia digantung dalam posisi berlutut. Pelaksanan eksekusi yang berdiri di belakang salib, memasang simpul tali pada lehernya, menarik kepalanya ke belakang supaya berdempet pada tiang,memutarkan tali dan mengeraskan ikatan pada tenggorokannya tiga kali dengan bantuan tongkat bambu. tanpa bergerak atau kejang-kejang, tubuhnya terkulai dan jiwa Yohanes Gabriel Perboyre berada di antara orang-orang kudus di surga.

Peristiwa itu terjadi kira-kira pada pertengahan hari Jumat tanggal 11 September 1840. Umurnya mencapai 38 tahun; selama tiga puluh depalan bulan dia bekerja sebagai misionaris, sampai akhirnya ditangkap satu tahun sebelum wafatnya.

Dengan kematiannya yang heroik, harapan hidupnya menjadi kenyataan. Ketika ibunya yang saleh, tinggal di Montgesty, diberi kabar tentang penderitaan dan kematian anaknya, dia berkata: “Saya tidak terkejut. Mengapa saya harus ragu-ragu dalam mempersembahkan pengurbanan anakku kepada Tuhan? Bukankan Bunda kita juga telah merelakan Anaknya bagi keselamatan kita? Sesungguhnya saya tidak mencintai anak saya jika saya sedih. Karena saya mengetahui bahwa sekarang dia telah mencapai kepenuhan semua harapannya”.

Tentara membawa pulang semua pakaian Yohanes Gabriel Perboyre dan tubuhnya dibiarkan tergantung pada tiang pergantungan sampai hari berikutnya. Para imam serta umat beriman bersepakat dengan para petugas pemerintah guna membeli kembali tubuh martir mereka. Dalam perjalanan menuju pemakaman para petugas pemerintah tadi berhenti sesaat di salah satu tanah milik misi lalu meneruskan perjalanan dengan peti yang lain yang penuh dengan tanah.

Pagi berikutnya tubuh Yohanes Gabriel Perboyre dimakamkan di pemakaman Kristen di lereng Gunung Merah di samping makam tiga imam Yesuit. Dua puluh tahun kemudian, tulang-tulangnya dipindah ke rumah induk CM di Paris. Di situ dipelihara dan dihormati dengan pantas.

TANDA-TANDA DARI SURGA

Sengsara Yohanes Gabriel sangat menyerupai sengsara Yesus Kristus dalam banyak detail. Maka tidak mengherankan kalau Allah Yang Mahakuasa menunjukkan perkenananNya melalui tanda-tanda yang ajaib. Pada hari kematiannya, salib besar yang bercahaya nampak di langit dan dilihat baik oleh orang-orang Kristen maupun oleh orang-orang lain di beberapa bagian negeri itu. Banyak di antara mereka bertobat karenanya. Keajaiban serupa terjadi beberapa bulan kemudian di atas makamnya.

Yohanes Gabriel menampakkan diri kepada seorang yang kaya yang bukan kristen, Liu-Kiu-Lin, yang telah menunjukkan belaskasihannya seperti orang dari Sirena yang diceritakan dalam injil; Ketika Yohanes Gabriel mengalami percobaan yang berat dan tidak dapat berjalan lancar, maka orang kaya itu menyediakan sebuah kursi untuk mengangkut misionaris kita. Dalam penampakan itu Yohanes Gabriel sedang berdiri di puncak tangga merah, dan mengundang Liu-Kiu-Lin untuk menaiki tangga putih yang terletak di sampingnya. Setelah pengalaman itu Liu-Kiu-Lin minta dibaptis, dan meninggal sebagai orang Kristen tiga hari kemudian.

Rahmat dan kebaikan-kebaikan yang lain juga dicurahkan di sana-sini di daerah misi, terutama di antara para Suster Puteri Kasih di Perancis. Sebagian dari kejadian itu telah diselidiki selama proses beatifikasi. Karena berdasarkan kesuciannya yang demikian nyata dan mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Allah yang Mahakuasa dengan perantaraannya, segera langkah-langkah diusahakan untuk memulai proses beatifikasinya.

Akhirnya Yohanes Gabriel dinyatakan beato pada tanggal 30 Mei 1889, 49 tahun setelah kematiannya, dan upacaranya diadakan pada tanggal 10 November di lapangan St. Petrus di Roma, oleh Paus Leo XIII. Di antara sekian banyak orang yang hadir patut dicatat secara khusus kehadiran dua orang yang sudah tua, yakni seorang imam CM bernama Romo Jacques dan seorang Suster Puteri Kasih bernama Sr. Marie, kedua-duanya saudara kandung Beato Perboyre. Saudarinya yang lain yang masih hidup ketika itu, yaitu Antoinette atau Sr. Gabrielle, salah seorang dari suster-suster PK pertama yang pergi ke Cina, waktu itu sedang berada di Hangchow.

Tanggal 7 November ditetapkan sebagai hari pesta Beato Yohanes Gabriel, dan muncullah banyak devosi kepadanya di seluruh dunia; keutamaan-keutamaannya yang dihayati secara pahlawan dan keserupaan dengan Putera Allah dalam penderitaan menjadi buah pembicaraan di mana-mana. Setelah Konsili Vatikan II pestanya dipindahkan pada tanggal 11 September, hari kematiannya.

Selama seratus tahun setelah kematiannya, iman kristiani terus berkembang di daerah yang pernah dilayani oleh Yohanes Gabriel, meskipun penganiayaan sering mengancam orang-orang Kristen. Bahkan pada tahun 1926 Paus Pius XI menetapkan bahwa Gereja Cina bukan lagi daerah misi, dengan mengangkat Hirarki Gereja lokal secara resmi. Kongregasi Misi memberi sumbangan tidak kecil untuk perkembangan gereja Cina. Pada tahun 1947 di Cina terdapat 368 anggota CM, yaitu 15 uskup (di antaranya 4 putera daerah), 340 imam (di antaranya 143 putera derah) dan 13 Bruder.

Rupanya penderitaan Gereja Cina belum berakhir. Pada tahun 1949-1951 tentara-tentara komunis berhasil menguasai seluruh daratan Cina. Setelah itu semua misionaris asing dipulangkan dan kegiatan gereja dibekukan. Para romo dan para uskup CM putera daerah tetap tinggal di Cina untuk membina Umat Katolik. Perjuangan dan penderitaan mereka belum terungkap, sebab masih terselubung di belakang “tirai bambu”. Kapankah semua tirai dapat dibuka kembali? Gereja tetap yakin bahwa sanguinis martyrum semen christianorum (darah para martir itu benih subur bagi perkembangan gereja).